初彼岸はいつ・何をするべき?法要は必要?

人が亡くなって四十九日が過ぎた後に初めて迎えるお彼岸を「初彼岸」と呼びます。3月の春分の日と9月の秋分の日に迎えるお彼岸。お彼岸ではお墓参りをして故人の供養を行うことが一般的ですが、初彼岸の場合は何か特別なことをする必要があるのでしょうか。ここでは、初彼岸について詳しく紹介します。

初彼岸とはいつのことを指す?

初彼岸とは、人が亡くなり四十九日が過ぎて最初に迎えるお彼岸のことを指します。四十九日前にお彼岸を迎えたとしても、一般的には初彼岸とは言いません。お盆もこれと同じ考え方で、四十九日が過ぎて最初に迎えるお盆を「新盆」と呼びます。

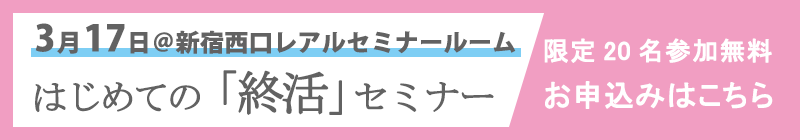

お彼岸の期間は、3月の春分の日と9月の秋分の日を中日とした前後3日間を含む計7日間を言います。お彼岸初日を「彼岸の入り」とし、春分の日と秋分の日を「中日」、そして最終日を「彼岸明け」と言います。2017年の春のお彼岸は3月17日~3月23日、秋のお彼岸は9月20日~9月26日です。

初彼岸では法要をするべきか

家族が亡くなり、初彼岸というものを初めて迎える場合、何をすればよいのか悩んでいる人もいるかと思います。しかし、初彼岸といってもそれほど悩む必要はありません。特別に僧侶を呼んで読経を行うなどの法要をしなくてはならないといったことも決められておらず、いつものお彼岸のように、家族で先祖のお墓参りにいきお供えをするだけで十分です。お墓の掃除をし、故人の好きだった食べ物を供えてあげるとよいでしょう。

初彼岸でお金を包む場合のしは「御仏前」

通常のお彼岸を迎えるだけであれば、お墓参りにいきお線香やお菓子お花などのお供え物をすることが一般的ですが、親戚などの近しい人が初彼岸を迎える場合、お金を包んで遺族に渡すことも珍しくありません。包む金額は地域や家柄にもよって異なりますが、3,000円~5,000円ほどが相場です。お祝い事ではないので、基本的には黒白か双銀、または黄白の水切りで結び切りの不祝儀袋を用意し、表書きに「御仏前」と書きましょう。「御霊前」は四十九日が過ぎていない際に書くので注意が必要です。

お彼岸の由来

そもそもお彼岸の「彼岸(ひがん)」という言葉は、元々仏教用語で欲や煩悩から離れた悟りの世界を指します。この悟りの世界へ到達することを「到彼岸(とうひがん)」といい、これがお彼岸に由来していると言われています。

かつて仏教徒は到彼岸をするために、季節を問わず修行を積んでいました。それがいつしか3月と9月の特定の時期にお墓参りをするといった習慣が根付いたのには、「六波羅蜜(ろくはらみつ)」という種類の6つの教えが関係しています。到彼岸をするためにはこの「持戒(じかい)」、「忍辱(にんにく)」、「精進(しょうじん)」、「禅定(ぜんじょう)」、「智慧(ちえ)」の教えを実践しなくてはならないのですが、この教えが完成するのが1週間と言われています。また、春分の日と秋分の日は太陽が真東から昇り真西に沈むのが特徴です。仏教では浄土の世界が西の方角にあると言われており、太陽が真西に沈む時期に礼拝するのが良いのではないかといった考えによって、春分の日と秋分の日をお彼岸と呼ぶようになったそうです。

関連記事:お彼岸とは?お墓参りをする理由や本来の過ごし方

初彼岸には先祖供養の為にも家族でお墓参りを

お彼岸は日本独特の仏事と言われています。必ずお墓参りをしなくてはならないといったことなどはありませんが、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」として制定され、秋分の日は「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」として制定されています。これらをふまえると、生きていること、そして先祖によってその命が繋がれていることに感謝をするためにもやはりお墓参りには是非家族で行った方がよいのではないでしょうか。

納骨堂辞典では東京や関東の納骨堂の紹介をしています。みなさんのご要望にお応えして人気ランキングや費用、納骨堂の種類についてなども解説していますのでぜひご覧ください。納骨堂辞典|納骨堂・永代供養墓の全て

合わせて読みたい

お彼岸を迎えると、家族そろってお墓参りをするという人も多いのではないでしょうか。お彼岸は春分の日と秋分の日を挟む前後3日間の年に2回行われる仏事で、先祖供養のためにお墓参りをすることが一般的となっています。しかし、そもそも「彼岸(ひがん)」という言葉は仏教用語で、悟りの境地や極楽浄土の世界を指す言葉であり、季節や仏教行事そのものを表す言葉ではありません。ここでは、そんなお彼岸の意味やお墓参りをするようになった日本独特の習慣の成り立ちについて説明します。

小さい頃は両親に連れられていたお墓参りも、大人になり、両親を亡くす年代になると、子どもを連れてゆく側に回ります。そんなとき、堂々と正しい作法でお墓参りができるでしょうか。宗教や宗派によって違うお墓参りの作法を復習しておきましょう。

お葬式に参列する機会は突然やってくるものです。そのため、服装や持ち物はもちろん、お通夜や葬儀の場でのマナーもよく分からないというケースはよくあります。いざという時に慌てて調べるのも大変ですから、普段から知識を持っておきたいものです。ここでは、お葬式に参列する際の基本的なマナー・持ち物などについてまとめました。

夏、お墓の周りには雑草が茂ってきてしまうものです。放っておくと、墓石が草に埋もれてしまいかねません。ただでさえお盆などお墓参りの機会が多い夏ですから、お墓周りはきれいにしておきたいものです。しかし、最近の夏は猛暑の傾向にあり、うっかりすると熱中症になってしまいます。お墓参りの必需品とともに、熱中症対策のための持ち物について紹介します。

施餓鬼会(せがきえ)は、仏教の行事の1つです。施食会(せじきえ)とも呼ばれ、死者の魂を弔うことを目的としていますが、その対象や時期は一般的な法要と異なります。地元のお寺から施餓鬼会の案内が来ることもありますが、何のことかわからず参加したことがない人も多いでしょう。ここでは、施餓鬼会の内容やマナーについて解説します。